1700년대 군수들의 한시 번역 ‘눈길’

400년 전 귀빈관, 1987년 해체 아쉬워

영광군청 한 간부공무원이 1700년~1800년대 당시 영광군수들이 남긴 ‘운금정’이란 한시 3편을 직접 번역해 눈길을 끌고 있다.

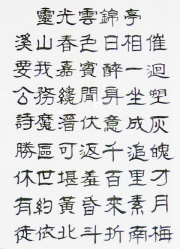

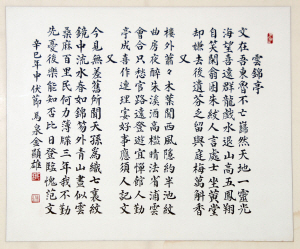

‘운금정’이란 똑같은 제목의 이 한시 3편은 400년 전 당시 귀빈관으로 건립된 운금정에서 역대 군수 3명이 지은 시로 알려졌으며 7자 8열 등 각각 56자 등 총 168자로 구성됐다.

첫 번째 ‘운금정’은 제 151대 박사해 군수(1768년9월~1769년5월)가 천지에 영광고을이 으뜸이라며 물무산과 매화향기 등을 노래한 아름다운 시다.

제 130대 남태온 군수(1739년7월~1742년4월)가 남긴 두 번째 ‘운금정’은 망루 밖에서의 쓸쓸함과 술에 취함, 법성포 구름 등과 함께 관인의 이야기를 담았다.

세 번째 ‘운금정’은 제 235대 김용제 군수(1895년11월~1897년6월)가 남긴 시로 풍광의 아름다움과 백성들의 부지런함, 그리고 자신의 게으름 등을 부끄러워하는 내용 등이다.

이 시 3편은 지난 2001년 김현웅(마천) 영광군서예협회장이 직접 글을 옮겨 액자에 담아 영광군에 기증한 뒤 현재는 영광군청 1층 휴게실벽에 걸려있다.

평소 한시를 좋아해 암송을 즐기던 영광군청 서동석 행정지원과장은 이를 번역한 것으로 알려졌다. 서 과장은 이 과정에 130대 남태온 군수를 남태민으로 잘못 기록된 것도 찾아내 바로 잡은 것으로 전해졌다.

역대 군수들이 한시로 남긴 ‘운금정’은 사신이나 중앙 관리들을 접대하는 건물로 400년 전 3년 간 흉년이 들자 자기의 봉급을 내놓고 진휼에 나선 당시 유석증 군수의 뜻에 따라 건립됐지만 이후 1900년부터 군청집무실로 사용되다 1987년 지금의 군 청사를 신축하면서 해체됐다.

서동석 과장은 “평소 좋아하던 한시 등을 즐겨 읽고 암송하다 우리군 건물이었던 운금정을 노래한 한시를 번역하게 됐다”며 “아쉽게 헐어냈지만 역사적 가치 등으로 고려해 기록 등을 찾아내고 개인적 의견이지만 복원했으면 한다”고 밝혔다.

한편, 운금정에 대한 많은 한시들이 전해지고 있는 가운데 1857년 제 211대 조병학 군수가 남긴 또다른 ‘운금정’ 한시는 문화관광과(액자)와 영광군지에 기록돼 있는 것으로 확인돼 체계적 정리 및 기록문화 보전이 필요하단 의견이다.

雲錦亭 (운금정)

文在吾東魯不亡 (문재오동로불망) 우리 동방에 문헌이 있어 노나라 망하지 않을 것이고

歸然天地一靈光 (귀연천지일영광) 천지에 영광고을이 으뜸이지

海望臺遠群龍戲 (해망대원군용희) 먼 바다 바라보니 용 떼들 희롱하고

水退山高五鳳翔 (수퇴산고오봉상) 물무산 높으니 오봉이 날으는 구나

自笑閑翁困朱紱 (자소한옹곤주불) 주불에서 피곤한 늙은이 한가롭기만 한데

人言處士坐黃堂 (인언처사좌황당) 황당에 앉아있는 처사라 사람들은 말 하네

却嫌去後遺芬乏 (각혐거후유분핍) 떠난 뒤 미워할까봐

留與庭梅萬斛香 (류여정매만곡향) 뜰 앞의 매화향기 몽땅 남겨 두리라

朴師海 (박사해 군수, 제 151대 1768년9월~1769년5월 재임)

又(우) 또

樓外蕭蕭木葉聞 (루외소소목엽문) 망루밖에 쓸쓸히 나뭇잎소리 들리더니

西風隱約羊池紋 (서풍은약양지문) 서쪽바람 연못 속에 물보라 친다

曲房夜醉朱溪酒 (곡방야취주계주) 후미진 방에선 밤마다 술로 취하고

高檻晴法省浦雲 (고함청법성포운) 높다란 난간에서 법성포 구름 보았네

會合只愁官路遠 (회합지수관로원) 모일 때는 벼슬길 먼 것이 걱정이고

登遊宜憚館人勤 (등유의탄관인근) 올라가 놀 때는 관인들 부지런함에 꺼림직 해

亭成喜作連理宴 (정성희작련리연) 정자를 존중하고 연회를 베푸니

好事應須人記文 (호사응수인기문) 일 좋아한 사람들 응당 글로 기록하리

南泰溫 (남태온 군수, 제 130대 1739년7월~1742년4월 재임)

又(우) 또

今見無差舊所聞 (금견무차구소문) 지금 봐도 옛날 듣던 것과 차이 없어

天孫爲織七壤紋 (천손위직칠양문) 선녀가 일부러 일곱 무늬 짜놓은 듯

鏡中流水春如錦 (경중유수춘여금) 거울같이 맑은 물 봄 비단 같고

笏外靑山晝似雲 (홀외청산주사운) 방밖의 푸른산엔 낮에도 구름같이 자누나

桑麻百里民何力 (상마백리민하력) 뽕나무밭 일백리 백성들 애쓰는데

簿牒三年我不勤 (부첩삼년아불근) 장부기록 삼년에 나는 부지런하지 못 했네

先憂後樂能知否 (선우후악능지부) 먼저 걱정하고 뒤에 즐거움 능히 알지 못했는데

此日登賃愧范文 (차일등임괴범문) 오늘 올라보니 법문정공 부끄럽구나

金用濟 (김용제 군수, 제 235대 1895년11월~1897년6월 재임)

운금정(雲錦亭)은?

역대 군수들이 한시로 남긴 ‘운금정’은 사신이나 중앙 관리들을 접대하는 건물이었다. 지금으로부터 400년 전인 1613년 당시 영광에 부임한 유석증 군수(1613년9월~1618년2월)가 지역에 3년 간 흉년이 들자 도탄에 빠진 군민들을 위해 자기의 녹봉(祿俸)을 내놓으니 뜻있는 이들이 앞을 다투어 진휼(賑恤)에 적극 나섬으로써 한 사람의 아사자도 없이 구제되었다. 그후 4년 만에 대풍이 들자 고을 사람들은 태평을 노래하고 유 군수의 덕(德)을 칭송하였다.

유 군수 또한 크게 기뻐하며 관민들에게 “이제 우리 관민이 기아지경에서 벗어나 이렇게 태평을 누리니 내 무엇을 더 바라리오. 우리 관민이 생산에도 힘써야 하지만 그에 못지않게 마음을 정양(靜養)하는 유관(遊觀)이 있어야 하겠오. 또 우리 영광은 내외국빈(內外國賓)이 때때로 오고가는 고을이니 별관(別館)이 있어야 한다.”고 이른다.

유 군수의 뜻을 따라 관민들이 수간(數間, 5칸이라 전함)의 유정(遊亭)을 지으니 선정(善政)의 요람각(要覽閣)이 되었다. 여기에 수은(睡隱)강 항(姜沆)이 유 군수의 덕을 새기어 운금정(雲錦亭) 기문(記文)을 썼다. 운금정이라 함은 중국의 촉(蜀)나라 금진(錦津)과 같고 수선지궁(水仙之宮)에 백운(白雲)이 만경(滿鏡)과 같다하여 백운의 운(雲)자와 금진의 금(錦)자를 따서 운금정(雲錦亭)이라 했다.

그 후 364년 동안 많은 수난을 겪으면서 자리를 지켜온 이 고장의 유일한 유적의 하나인 이 운금정은 1905년 을사보호조약 체결 7개월 전인 그 해 4월에 통신원(通信院)일 일본인에게 이양되자 동헌(東軒)이 우편국 국사로 되면서 당시 군수 유진찬(兪鎭贊, 1905년~1907년)이 운금정을 개조, 군청 청사로 된 후 줄 곳 군정 집무실로 사용된다. 지금의 군청 서고자리에 있었던 운금정은 이후에 군청 구내식당으로 사용하다 전면 지붕 일부가 무너진 채 수년간을 사용하다 장재필 군수(張再必, 제 289대 1986년~1988년) 시절인 1987년 10월 지금의 영광군 청사를 신축하면서 해체돼 아쉽게 여기는 군민이 많았다고 전한다.

사진 : 무너진 지붕 일부를 함석으로 보수했던 운금정(기록사진)

靈光雲錦亭 (영광운금정)

溪山春色日相崔 (계산춘색일상최) 계산의 봄빛이 날로 무르익는데

要我嘉賓醉一廻 (요아가빈취일회) 나를 기다린 손님과 한 순배를 취했네

公務纔間身坐塑 (공무재간신좌소) 잠시 공무를 잊고 우두커니 앉았으니

詩魔潛伏意成灰 (시마잠복의성회) 시상(詩想)은 뭉클해도 뜻대로 읊어지지 않고

休世堪羞百里才 (휴세감수백리재) 소임을 다하지 못한 부끄러운 재주여

有約黃昏來素月 (유약황혼래소월) 이제 임기가 다하고 떠날 날이 오건만

徒依北斗折南梅 (도의북두절남매) 성은(盛恩) 받은 이 몸 충신을 해친 아픔만이

雲錦主人 趙秉學(운금주인 조병학 군수, 제 211대 1857년3월~1858년5월 재임)

* 운금정이 창건된 지 240년 후인 1857년 재임해던 조병학(趙秉學) 군수가 운금정에서 읊은 또 다른 시 운금정(영광군지).

*잘못된 기록이나 해석을 알려주시면 수정하겠습니다.

이 운금정 시는 이미 향토문화연구회에서 발행한 영광한시선 제2집에 실려있으며 당시 이기태씨와 정설영씨가 역시한 내용과 전혀 다르지 않습니다.???